Plagiat présumé de Musso : l’affaire Diana Katalayi Ilunga secoue l’édition française

Photo de couverture : Agatha Karsenti

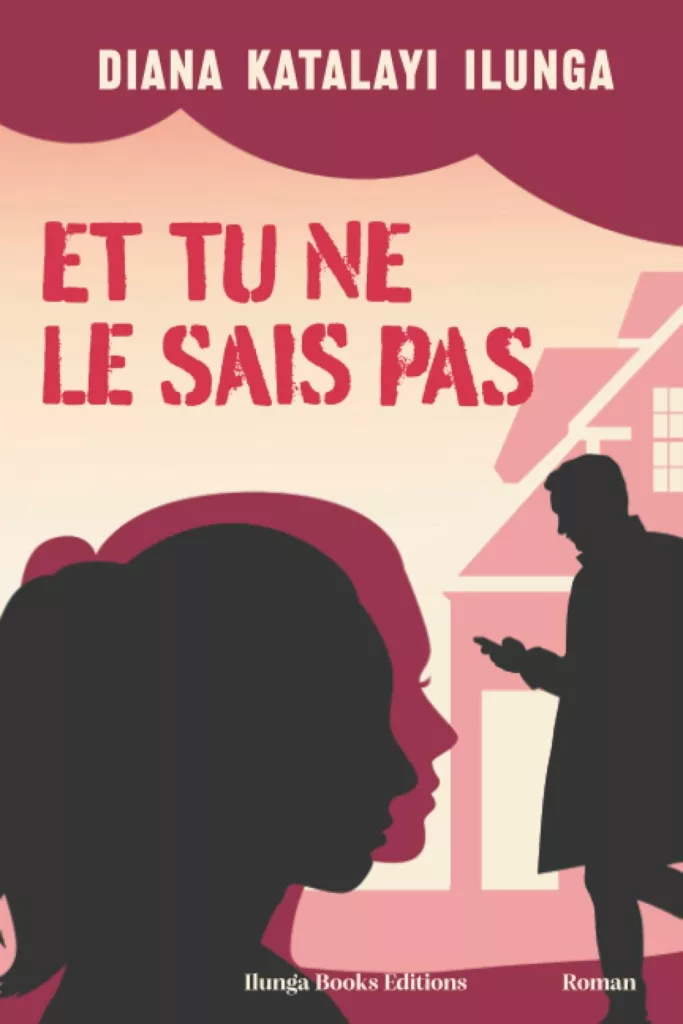

Les accusations de plagiat secouent régulièrement le monde de l’édition, qui n’échappe pas aux rapports de pouvoir. La plus récente révélée par le site Le Monde, implique l’autrice franco-congolaise Diana Katalayi Ilunga, qui accuse Guillaume Musso d’avoir repris des éléments centraux de son roman Et tu ne le sais pas (2021) dans Quelqu’un d’autre, publié en 2024.

Cette affaire qui secoue le milieu très fermé de l’édition, met en lumière une réalité souvent tue : les femmes, et en particulier les femmes noires, peinent à faire reconnaître la spoliation de leur œuvre. Une question cruciale se pose alors : que vaut la parole d’une femme noire dans le monde littéraire français, en particulier dans le petit cercle très élitiste germanopratin ? Et que dire des journalistes qui persistent à rendre invisible les autrices issues des minorités comme dans cet article du site Le Monde, qui mentionne dans son titre Guillaume Musso et pas Diana Katalayi Ilunga, comme si cette dernière n’avait pas la notoriété voire, la légitimité à être citée, en la qualifiant de : « une autrice ».

Une mise en demeure a été déposée le 20 février 2025. L’affaire pourrait, si elle suit son cours, ouvrir une brèche dans un monde éditorial qui peine à reconnaître la légitimité des autrices issues des minorités.

Pourtant Diana Katalayi Ilunga n’est pas un cas isolé. L’Américano-française Barbara Chase-Riboud avait, dès 1997, intenté un procès contre Steven Spielberg et DreamWorks, estimant que le film Amistad s’était inspiré de son roman Echo of Lions. L’affaire s’était soldée par un accord confidentiel. Plus récemment, la chanteuse Ashanti a été pointée du doigt pour un livre pour enfants très proche d’une œuvre déjà publiée par une autrice afro-américaine.

Dans ces affaires, la récurrence d’un même schéma interpelle : les femmes noires dénoncent, mais rarement la justice leur donne raison. Pourtant, quelques auteurs, hommes pour la plupart, ont su obtenir gain de cause, comme Alain Minc (condamné deux fois pour plagiat) ou les frères Bogdanoff. Une disparité qui interroge.

Ces cas rappellent que l’écriture est un terrain de luttes symboliques, où la reconnaissance est encore une conquête. Pour Diana Katalayi Ilunga et tant d’autres, ce combat dépasse le cadre juridique : il s’agit de réaffirmer leur droit à être auteures, en pleine lumière.

Retour sur quelques précédents qui disent quelque chose de l’industrie culturelle et de sa hiérarchie implicite.

Diana Katalayi Ilunga vs Guillaume Musso : la question de l’accès

Diana Katalayi Ilunga a autoédité son roman Et tu ne le sais pas en 2021. En 2022, elle soumet son manuscrit à plusieurs maisons, dont Calmann-Lévy. Deux ans plus tard, Guillaume Musso, auteur le plus vendu de France depuis une décennie, publie Quelqu’un d’autre chez ce même éditeur. Pour Diana Katalayi Ilunga, la ressemblance n’est pas fortuite : structure narrative, protagonistes féminines confrontées à un accident cérébral, présence d’un médecin-passeur, et twist final similaire. Si le plagiat doit se distinguer de la simple coïncidence ou de l’inspiration commune, ces points convergents posent question. Plusieurs éléments troublants rapprochent les deux intrigues : héroïnes plongées dans le coma, troubles neurologiques, soupçons de meurtre, figure du médecin salvateur… Un faisceau de ressemblances qui relance le débat sur le plagiat dans un secteur où la légitimité éditoriale reste inégalement distribuée.

Selon Jim Michel-Gabriel, l’avocat spécialisé en droit de la propriété qui conseille l’autrice, la résolution de l’intrigue par le retournement narratif et les autres éléments cités constituent, une violation en plusieurs points du code de la propriété intellectuelle. Autrement dit, il pourrait s’agir ici d’un délit de « contrefaçon littéraire », procédé illégal consistant à reproduire ou utiliser une œuvre sans autorisation.

Barbara Chase-Riboud contre DreamWorks : David contre Goliath

Ce n’est pas la première fois qu’une femme noire accuse un poids lourd de la culture de s’être inspiré sans autorisation. En 1997, Barbara Chase-Riboud, autrice d’Echo of Lions, attaque DreamWorks et Steven Spielberg pour plagiat présumé dans le film Amistad. Le roman, centré sur la révolte d’esclaves africains, avait été soumis aux studios plusieurs années auparavant.

L’affaire se clôt hors tribunal en 1998, la plainte étant retirée après consultation des documents internes. Aucun tort n’est officiellement reconnu. Le silence transactionnel – couplé à l’absence de jurisprudence – laisse planer un doute : jusqu’où peut-on s’inspirer d’un récit sans en reconnaître la paternité littéraire ?

Ashanti et le miroir des réseaux sociaux

En 2022, la chanteuse Ashanti est épinglée après avoir annoncé son livre pour enfants My Name Is a Story. L’autrice afro-américaine Jamilah Thompkins-Bigelow remarque alors une troublante similarité avec son propre album Your Name Is a Song, publié deux ans plus tôt. Si aucune procédure judiciaire ne suit, les réseaux sociaux deviennent le lieu d’un procès moral : visuels, concept, message… tout semble calqué.

Ce cas illustre une réalité contemporaine : pour de nombreuses autrices, notamment noires, la dénonciation passe moins par les prétoires que par les hashtags – souvent seule voie accessible face à des industries verrouillées.

Alain Minc, Michel Houellebecq, le frères Bogdanoff : quand David attaque Goliath

Dans le paysage français, les condamnations pour plagiat restent rares, mais elles existent. En 2001, Alain Minc, essayiste et proche des sphères politiques et médiatiques, est condamné pour avoir largement repris des passages de Spinoza, le masque de la sagesse de Patrick Rödel, dans son propre ouvrage Spinoza, un roman juif. Le tribunal souligne la « reproduction servile » de plusieurs paragraphes. Douze ans plus tard, en 2013, c’est la biographie de René Bousquet écrite par Pascale Froment qui subit le même sort. L’ouvrage de Minc contient là encore des emprunts, sans guillemets ni référence explicite. Le jugement impose l’insertion d’un encart dans chaque exemplaire signalant la contrefaçon.

En 2023, Michel Houellebecq est confronté à une action intentée par El Hadji Diagola, qui l’accuse d’avoir pillé son œuvre dans Soumission. L’affaire, d’abord rejetée, est relancée en appel. Comme dans le cas Katalayi Illunga versus Musso, Elhadji Diagola a écrit Un musulman à l’Elysée, et le propose en 2013 à Gallimard, qui le refuse. Un an plus tard, il le propose en 2014 à Flammarion, qui le refuse également. Et quelques mois plus tard, comme par hasard, en 2015, paraît Soumission, avec le retentissement médiatique que l’on connaît. L’arrêt remettant en cause l’irrecevabilité de l’action, l’affaire devra donc être maintenant examinée sur le fond. Houellebecq comparaîtra donc bien devant un tribunal pour plagiat. Sauf si, et seulement si, les avocats de l’écrivain et des éditeurs se pourvoient en cassation. Affaire donc à suivre.

En 1995, les frères Igor et Grichka Bogdanoff ont obtenu une compensation de la maison Fayard et de l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan, après avoir accusé ce dernier de plagiat concernant leur ouvrage Dieu et la science.

Le contraste est frappant : là où des auteurs établis obtiennent réparation ou voient leur plainte entendue, les créatrices afrodescendantes, elles, doivent redoubler de visibilité – ou d’audace – pour être seulement écoutées.

Le plagiat, un révélateur de rapports de pouvoir

La notion de plagiat dépasse la simple contrefaçon. Elle interroge le système littéraire dans ce qu’il valorise – ou invisibilise. Ce sont souvent les autrices marginalisées (par leur genre, leur origine, leur statut éditorial) qui voient leur parole niée, même lorsque les similitudes sont manifestes. À l’inverse, les « emprunts » commis par des figures dominantes sont plus facilement considérés comme de l’ »inspiration ». La culture ne se résume pas à des idées flottantes dans un espace neutre. Elle s’inscrit dans des contextes de domination, de silences imposés, de récits confisqués. Derrière chaque affaire de plagiat, il y a une bataille pour l’attribution, pour la reconnaissance, et, in fine, pour l’histoire que l’on choisit de retenir.

Le cas de Diana Katalayi Ilunga et El Hadji Diagola, pourrait marquer un tournant, à condition que les juridictions s’emparent pleinement de la question, et que les médias sortent de la seule logique de fait divers.