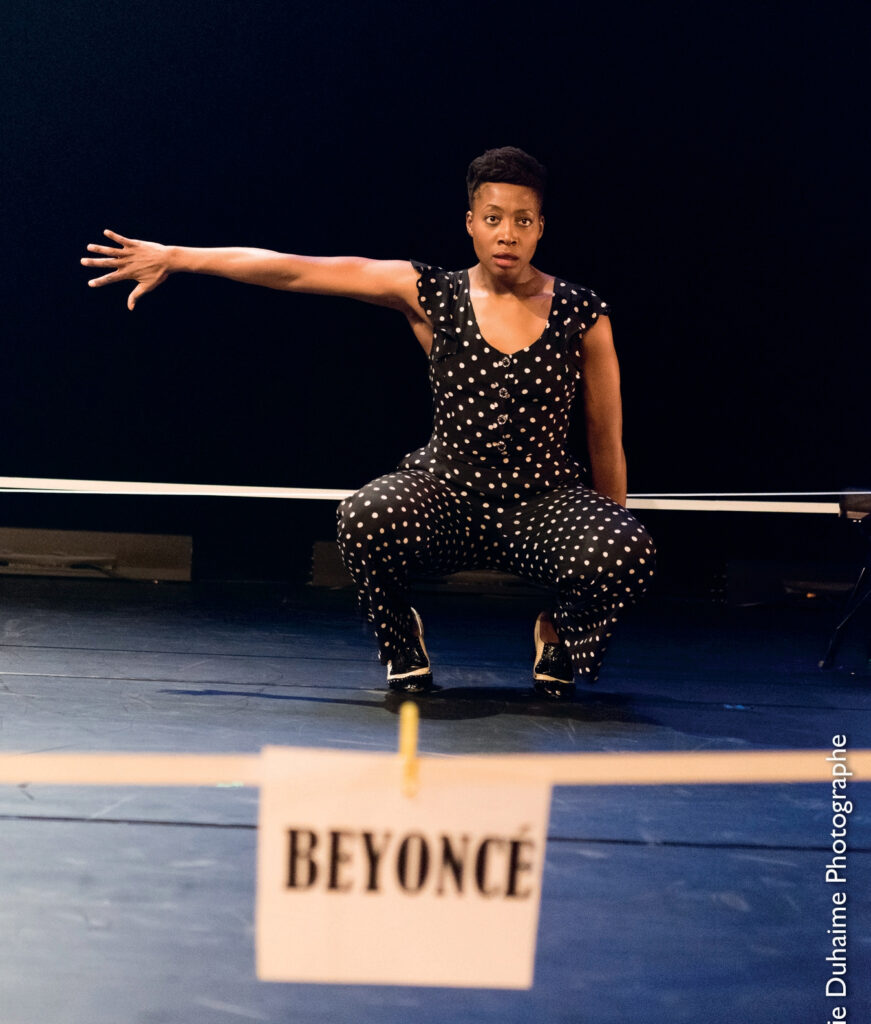

Alesandra seutin, danseuse et chorégraphe de renom, explore dans ses œuvres…

l’ambiguïté de son métissage et son impact sur son parcours artistique. Dans cette interview, elle partage ses expériences personnelles, notamment comment les questionnements identitaires ont inspiré sa création artistique.

Alesandra Seutin, comment l’ambiguïté de votre métissage a-t-elle influencé votre parcours artistique et vos créations chorégraphiques, comme dans votre œuvre « Ceci n’est pas noir » ?

Alesandra Seutin : Quand mon père venait me chercher à l’école, on me demandait souvent qui il était, insinuant parfois que ma mère m’avait eue avec le facteur ! Cette expérience a inspiré ma création « Ceci n’est pas noir », qui retrace mon parcours d’ambiguïté identitaire. En Afrique, on m’appelle « Mzungu » ou « toubab », alors qu’en Europe, on me voit comme noire, ce qui rend mon identité toujours floue.

En Belgique, où j’ai grandi, on me surnommait souvent « Bounty », sûrement à cause de mon éducation mixte. Ici à Bruxelles, c’est la population congolaise (RD Congo) qui est majoritaire parmi les Africains. Et je n’avais pas forcément l’attitude ou l’apparence de la majorité de mes consœurs congolaises. J’aimais aussi bien le grunge, le rock, que le hip-hop. Ma mère, élevée en Afrique du Sud, a eu selon moi une éducation assez influencée par l’occupation occidentale. C’est dans ce contexte diversifié que j’ai commencé à danser, en faisant mes premiers pas dans un studio de danse dès mon enfance.

Qu’est-ce qui vous a poussée à pratiquer la danse ?

La musique a toujours joué un rôle central dans ma vie, avec les influences diverses de ma famille. J’ai commencé la danse classique, le jazz et les claquettes dès mon enfance, grâce à ma mère qui m’avait inscrite à des cours. Très tôt, j’ai réalisé que la danse était ma vocation. À 18 ans, je suis partie à Londres pour y faire des études de danse, et malgré les défis, j’ai obtenu un master en chorégraphie. Après une année préparatoire, j’ai été acceptée dans plusieurs conservatoires. Durant cette période, je suis devenue mère, et grâce au soutien de ma propre mère, j’ai pu continuer mes études et obtenir ce master.

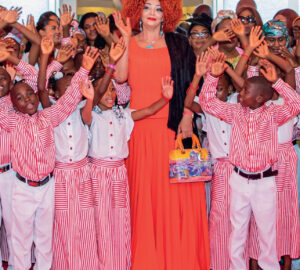

Un tournant décisif a été ma rencontre avec Germaine Acogny à l’École des Sables au Sénégal, car elle a enrichi ma perspective sur la danse contemporaine africaine. En tant que l’une des rares personnes noires dans la danse contemporaine, j’ai souvent ressenti un choc identitaire. Mon éducation était centrée sur les chorégraphes européens et américains, et je ne connaissais pas bien l’histoire des chorégraphes africains. Cette lacune a accentué mon sentiment d’ambiguïté identitaire. Aujourd’hui, je suis directrice artistique de cette école, où je continue d’explorer et de promouvoir la richesse de la danse africaine.

Comment avez-vous vécu cette arrivée en Afrique ?

L’expérience m’a profondément marquée, car l’énergie dans l’espace était totalement différente. Je me retrouvais parmi une majorité d’hommes, alors que j’avais toujours été entourée de femmes. Cette situation m’a fait réaliser à quel point j’étais en décalage. Je me demandais d’où venait ma danse et quelle était mon identité, surtout en comparaison avec ceux qui connaissaient bien leurs danses traditionnelles. Moi, je connaissais surtout les danses du Ghana et du Nigeria, à cause de mes fréquentations en Angleterre.

Ce sentiment de perte identitaire m’a poussée à rechercher mes racines et j’ai suivi le conseil de Germaine Acogny : « Si tu es perdu, retourne là d’où tu viens ». En rentrant en Europe, j’ai ressenti le besoin de m’ancrer davantage dans mes origines africaines. J’ai continué à travailler tout en retournant chaque année au Sénégal, où j’ai approfondi mes connaissances en danse traditionnelle et contemporaine.

Germaine m’a invitée à faire partie de sa troupe pour apprendre sa technique. J’ai aussi voyagé au Zimbabwe et en Afrique du Sud pour me former et me ressourcer. J’ai compris que l’Afrique possède tout ce dont nous avons besoin pour créer, et qu’il est essentiel d’exploiter nos propres richesses plutôt que de regarder ailleurs.

Depuis 2010, je me ressource sur le continent africain en retournant chaque année au Sénégal, où je suis maintenant co-directrice artistique de l’École des Sables.

Mon travail consiste à combiner mes expériences en Afrique et en Europe, notamment à l’école de danse P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) à Bruxelles où je suis enseignante. Je ne censure rien de mon africanité. J’intègre des éléments africains dans mes cours de danse contemporaine, avec le soutien de musiciens comme Angelo Mustapha du Bénin. Mon objectif est de transmettre une danse contemporaine nourrie par mes racines africaines, sans compromis.

Comment définiriez-vous votre style de danse ? Avez-vous développé votre propre méthode, ou vous inscrivez-vous dans une tradition existante, peut-être celle de Germaine Acogny ou d’autres chorégraphes influents ?

Germaine Acogny a sa technique, que j’enseigne, donc je la connais dans sa pureté. Mais la méthode que j’ai créée s’appelle « Vocab Dance », elle intègre la physicalité et la voix, unissant mouvement et chant comme éléments primaires de notre expression artistique.

Dans les traditions congolaises, on dit souvent que le chant et la danse sont les moyens de se connecter aux étoiles et aux ancêtres. C’est l’énergie créatrice. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ?

Totalement. Je demande souvent aux danseurs : « Quand vous rentrez sur scène ou quand vous rentrez dans l’espace, vous rentrez avec quoi ? Qu’est-ce que vous amenez dans l’espace ? ». Et moi, souvent, je dis que j’amène mes ancêtres avec moi, parce que sans ces ancêtres, je ne serais pas là. Je transporte toute cette histoire, tous ces ancêtres sont présents dans ma voix, dans ma physicalité, dans qui je suis.

Pouvez-vous nous parler de votre expérience et de l’évolution de votre carrière, de vos réussites et de vos difficultés, ainsi que de votre ressenti sur l’évolution du métier de la danse ?

Le milieu de la danse n’est pas facile, mais je me sens heureuse et privilégiée de pouvoir en vivre. C’est une relation passionnée où il faut être pleinement investi. En Belgique, j’ai souvent ressenti une négativité qui freinait mes aspirations, d’où mon départ pour éviter cette influence néfaste et me concentrer sur ma trajectoire.

Grâce à mes mentors, j’ai gagné en assurance et j’ai compris que la danse est un travail quotidien. Devenir un danseur professionnel nécessite des années d’entraînement et de formation. La chorégraphie, quant à elle, demande une compréhension de l’espace et la capacité de raconter des histoires sans mots, en s’inspirant de l’univers qui nous entoure. Il faut d’ailleurs beaucoup se cultiver pour faire ce métier.

J’ai toujours su que je voulais diriger et créer, tout en comprenant ce que vivent les danseurs. Tous les aspects de mon travail, que ce soit la création ou l’enseignement, se nourrissent mutuellement. En enseignant, j’observe comment les gens interagissent, ce qui enrichit ma recherche du mouvement. En créant, je m’efforce de mettre en lumière des personnes souvent invisibles, comme les Noirs et les Africains, qui n’ont pas toujours l’opportunité d’être représentés sur scène.

J’aime raconter des histoires à travers mes créations, comme dans « Mimi’s Shebeen » au théâtre KVS à Bruxelles, qui traite de Miriam Makeba, de l’immigration et de l’exil. En m’investissant dans plusieurs entités (enseignante à P.A.R.T.S., directrice artistique associée de la National Youth Dance Company à Londres et co-directrice artistique de l’École des Sables), je m’assure de ne pas être dépendante d’une seule structure, me préservant ainsi des aléas du milieu artistique. J’ai vu beaucoup de gens avant moi, notamment en Angleterre, atteindre un certain niveau professionnel, puis plafonner et disparaître. Pour nous, il n’y a pas toujours cette opportunité de percer et de progresser.

Quand vous dites « nous », vous parlez de qui ?

Je parle de nous, les Noirs, et de l’opportunité qui manque souvent pour arriver à se faire une place dans le système artistique, que j’appelle « le gatekeeper ». Ce système permet d’atteindre un certain niveau puis d’y stagner. J’ai vu des générations de chorégraphes avant moi, qui m’ont inspirée, mais aujourd’hui, si on demande où ils sont, personne ne le sait. Ils ne sont pas dans la mémoire collective, il n’y a pas d’archives ni de vidéos pour se rappeler d’eux. Être dans ma position et accepter cette interview me permet de contribuer à la création d’archives pour rester dans la mémoire des gens. J’encourage mes élèves à écrire sur la danse, car tout le monde ne deviendra pas danseur ou chorégraphe mais ils peuvent contribuer à ce métier en tant qu’écrivains. En rédigeant des articles pour des journaux, pour que les gens comprennent mieux notre univers, plutôt que de le voir de l’extérieur. Quand quelqu’un de la diaspora écrit, c’est différent. Ils comprennent et parlent de notre travail d’une manière qui n’est pas exotique. Les critiques extérieurs ont souvent ce même discours sur le corps, mais les gens de la diaspora écrivent avec une autre perspective, ce qui est précieux. Répondre à votre question, c’est dire que c’est difficile, mais c’est une question de conviction et de continuité. Il faut rester constant. Regardez Germaine Acogny, qui est encore visible à 80 ans. Si elle avait arrêté avant, elle ne serait pas là aujourd’hui. Sa constance est un exemple pour nous tous.